小遊戲已成為數位娛樂不可或缺的一部分,為各年齡層的玩家提供快速易上手的樂趣。但它們的歷史遠不止於如今的休閒手遊。從簡單的街機遊戲實驗到沉浸式的行動體驗,小遊戲與科技和文化一起發展,塑造了我們遊玩和與數位世界互動的方式。

電子遊戲的黎明(20世紀70年代)

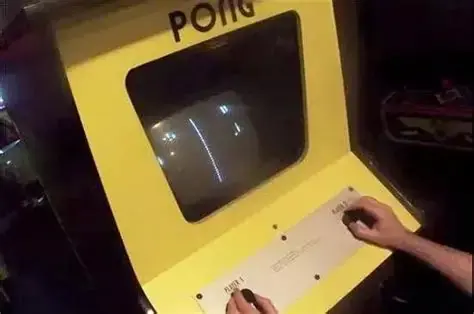

迷你遊戲的歷史可以追溯到 20 世紀 70 年代,當時電子遊戲還處於起步階段。 1972 年, 諾蘭·布希內爾 成立 雅達利 並發布 乒乓一款簡單的乒乓球模擬遊戲。畫面簡潔,操控直觀, 乒乓 這款遊戲迅速風靡全球,成為電子遊戲產業的里程碑。它的成功展現了電子遊戲的商業潛力,並為未來的發展奠定了基礎。它採用簡單的「球拍和球」機制,展現了人機互動的可能性,並激發了大眾對電子娛樂的廣泛興趣。

緊隨其後的是,1978 年,日本 太東 發布 太空侵略者,將迷你遊戲推向了新的高度。遊戲引入了計分系統和逐漸加速的敵人,增加了遊戲的挑戰性和沈浸感。它的成功引發了全球街機熱潮,尤其是在美國和歐洲,年輕玩家蜂擁至街機廳,尋求這種新穎的娛樂形式。同時,家用遊戲機開始興起。 1980年, 南夢宮 推出 吃豆人,其可愛的主角和迷宮追逐玩法吸引了大批女性觀眾,使其成為首批產生重大社會影響的電子遊戲角色之一。

另一個突破是 任天堂的《大金剛》(1981年)由宮本茂設計的《馬裡奧兄弟》引入了“Jumpman”角色,也就是馬裡奧的前身。這些早期的迷你遊戲技術簡單,但其創新的玩法和極高的可玩性奠定了現代電子遊戲的基本範式。它們在提供短暫的娛樂體驗的同時,也激發了互動數位體驗中的想像和創造力。

家用遊戲機的興起(20 世紀 80 年代中期至 90 年代初)

到了 20 世紀 80 年代中期,家用遊戲機進入了黃金時代。 1983 年, 任天堂 推出了 家用電腦(Famicom),國際上被稱為任天堂娛樂系統(NES)。這款遊戲機憑藉著穩定的硬體和嚴格的第三方開發商審批制度徹底改變了遊戲業,避免了雅達利時代北美市場崩盤的局面。

NES 時代發布了一些標誌性的迷你遊戲,其中包括:

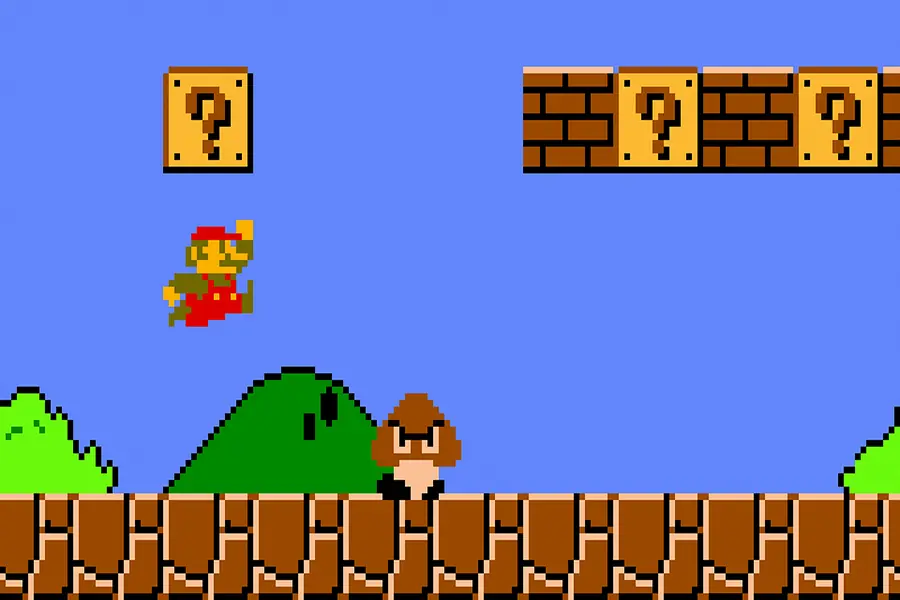

- 超級瑪利歐兄弟 (1985)-一款具有富有想像的世界和精確控制的平台遊戲。

- 《薩爾達傳說》 (1986)-引入非線性探索和基於專案的謎題。

- 俄羅斯方塊 (1984 年)—一款簡單但可無限重玩的益智遊戲,如今已成為心理「流動」的經典範例。

同時, 世嘉 參加了比賽 《主系統》(1988) 和 Mega Drive/Genesis(1990年)。 《刺猬索尼克》(1991)強調速度作為核心玩法,與馬裡奧的探索風格形成鮮明對比,並確立了另一個重要的IP。其他值得注意的系統,例如 NEC的PC引擎 和 SNK 的 Neo Geo,在聲音和街機品質的圖形方面做出了創新,吸引了鐵桿遊戲玩家。

這些家用遊戲機迷你遊戲不僅推動了技術進步,也提升了敘事、音樂和視覺風格。一家人圍坐在電視機前輪流玩遊戲,創造了共同的回憶,並加速了電子遊戲產業的成熟。

網路時代與行動遊戲爆炸性成長(2000 年代)

21世紀帶來了網路的廣泛普及,從根本上改變了小遊戲的玩法和分享方式。 21世紀初,基於瀏覽器的Flash遊戲開始流行,開發者可以創建無需安裝即可暢玩的互動遊戲。早期的Flash遊戲原型 植物大戰殭屍, 農場英雄, 和 憤怒的小鳥 這些平台上出現了類似這樣的網站 新場地 和 迷你剪輯 孕育了無數的創意作品,包括 外星人類人猿 和 異形蜂群,這些小遊戲雖然藝術性很強,但卻獲得了全球的認可。

2007 年,蘋果發布了 iPhone,然後是 應用程式商店 2008年,正式開啟了行動遊戲時代。觸控螢幕帶來了一種新的互動模式。 2009年,芬蘭的 Rovio 推出 憤怒的小鳥,一款簡單的彈弓實體遊戲,擁有迷人的視覺效果和漸進式的關卡,非常適合短時間、隨時隨地的遊戲體驗。它的巨大成功催生了電影、動畫和周邊商品,使其成為一種文化現象。 2013年, 超級單體 發布 糖果大爆險透過社交功能和生活系統增強用戶參與度,鞏固了三消遊戲的受歡迎程度。

任天堂繼續在掌上設備領域進行創新。 任天堂DS(2004年),配備雙螢幕和手寫筆,支援休閒遊戲,例如 大腦年齡 和 保護動物,吸引非傳統玩家。 2016 年,Niantic 的 精靈寶可夢GO 將擴增實境(AR)與地理定位結合,將虛擬遊戲與現實世界探索融合,引發全球熱潮。

這些手機迷你遊戲重塑了商業模式——從一次性購買到應用程式內購買的免費增值模式——並使遊戲成為日常生活中不可或缺的一部分。

獨立復興與文化影響(2010 年代至今)

2010 年代,獨立遊戲數量激增,這得益於便利的開發工具和數位發行平台,如 蒸氣 和 itch.io。這項舉措使得小型團隊和個人開發者能夠向全球觀眾發布迷你遊戲。

- 我的世界 (2009)由 Markus Persson 創作,最初只是一個簡單的沙盒原型,但其無限的創造潛力使其引起全球轟動。

- 獨立遊戲如 編織 (2008), 自由經濟區 (2012),以及 賽萊斯特 (2018) 使用時間操縱、視覺謎題和情緒敘事來重新定義迷你遊戲可以傳達的內容。 賽萊斯特例如,用登山來比喻克服憂鬱症,作為藝術作品贏得了評論界的好評。

迷你遊戲也極大地影響了流行文化和社交互動。像 抽搐 和 Youtube 製作了類似的遊戲 糖豆人:終極淘汰賽 (2020)社會現象。 我們之中 (2018)成為疫情時期的熱門話題,鼓勵遠距溝通和團隊合作,甚至用於線上團隊建立和教育目的。

從街機廳叮噹作響的硬幣到手機螢幕的滑動,迷你遊戲的歷史既反映了科技的進步,也體現了人類對遊戲的渴望。迷你遊戲以其緊湊、引人入勝的設計,捕捉了時代的精神,激發了創造力,並將不同世代的玩家聯繫在一起。它們的演變表明,即使是最簡單的遊戲也能留下持久的文化和社會影響,證明了樂趣無國界。